COMMENTO A MARCO AURELIO

[ I,1 ] La famiglia di Marco Annio Vero, nonno paterno di Marco Aurelio, era originaria di Succubi, nei dintorni di Cordova, in Spagna. M. Annio Vero era nato probabilmente intorno al 65 d.C., apparteneva al rango senatoriale e fu per ben tre volte console: console sostituto nel 97 d.C. sotto l’impero di Nerva; nel 121 e nel 126 d.C. console ordinario sotto quello di Adriano. Fece inoltre stabilmente parte, per parecchi decenni, del circolo dei consiglieri più intimi dell’imperatore.

Sposò Rupilia Faustina e ne ebbe tre figli: Marco Annio Vero, del quale Marco Aurelio sarà figlio nel 121 d.C.; Marco Annio Libone e Annia Galeria Faustina. Quest’ultima, dunque zia di Marco Aurelio, sposerà il futuro imperatore Antonino Pio ed è comunemente indicata come ‘Faustina maggiore’.

M. Annio Vero era una persona economicamente ricchissima e politicamente molto influente. All’origine della sua potenza economica stavano le numerose fabbriche di laterizi delle quali era proprietario, ed è certamente questa potenza che portò poi la famiglia degli Antonini al potere imperiale nel 138 d.C. Se si ragiona comunemente e si considera che M. Annio Vero fu suocero di un imperatore -Antonino Pio-, e nonno di un altro -Marco Aurelio-, non si può non ammettere che la sua carriera sia stata uno straordinario successo politico.

Oltre che abilissimo nel gioco della politica, sappiamo che M. Annio Vero era un fuoriclasse anche nel gioco della palla (gioco in cui si dilettò volentieri anche Marco Aurelio da giovane), tanto da essere considerato uno dei migliori giocatori del suo tempo.

Quando il padre di Marco Aurelio morì, questi fu adottato proprio da M. Annio Vero, suo nonno, e con lui convisse a lungo nel suo palazzo di Roma, nei pressi del Laterano.

M. Annio Vero morì quasi certamente nel 138 d.C.

[ I,2 ] Il padre di Marco Aurelio si chiamava, esattamente come il nonno, Marco Annio Vero. A differenza del nonno, del padre di Marco Aurelio si sa pochissimo. Non l’anno della nascita e neppure l’anno della morte, poiché alcuni datano quest’ultima al 124 d.C., anno in cui egli ricoprì la carica di Pretore, mentre altri la datano intorno al 129 d.C. Sappiamo che sposò Domizia Lucilla e che da lei ebbe due figli: nel 121 d.C. Marco Aurelio e poco dopo una bambina, cui fu dato il nome di Annia Cornificia Faustina.

Le parole di questo frammento sono in ogni caso una testimonianza inequivocabile del fatto che Marco Aurelio non ha un ricordo cosciente, diretto, di suo padre.

[ I,3 ] Domizia Lucilla, la madre di Marco Aurelio, apparteneva ad una famiglia la cui fortuna economica, come quella di M. Annio Vero, era legata alle fabbriche di laterizi.

Tutto era cominciato circa un secolo prima con Cneo Domizio Afro, oratore assai noto ed originario della città di Nimes, nella Gallia. Quando egli morì, nel 59 d.C., ad ereditarne tutte le proprietà furono i suoi due figli adottivi: Cneo Domizio Lucano e Cneo Domizio Tullo. Nessuno poteva allora immaginare che le fabbriche di laterizi rappresentassero una vera e propria miniera d’oro e invece, a partire dal 64 d.C., col famoso incendio di Roma sotto Nerone e poi, nei decenni successivi, fino a Traiano e ad Adriano, tutte le attività di costruzione e di ricostruzione di Roma, e non soltanto di essa, conobbero un periodo di espansione permanente e prodigiosa. Ma andiamo con ordine.

C. Domizio Lucano sposò una figlia di Curtilio Mancia, uomo di grande ricchezza economica e di rango consolare, e da questo matrimonio nacque una bambina, Domizia Lucilla, futura nonna materna di Marco Aurelio. Accadde poi che per motivi ignoti, anche se immaginabili, il suocero Curtilio Mancia prese a detestare il genero C. Domizio Lucano ed entrò con lui in un dissidio tanto grave da legare tutta la sua fortuna in eredità alla nipote Domizia Lucilla a patto che essa fosse emancipata e dunque uscisse dalla potestà del padre, l’odiato C. Domizio Lucano.

Domizia Lucilla fu effettivamente emancipata, ma fu allora adottata da C. Domizio Tullo, fratello, come abbiamo detto, di C. Domizio Lucano. E così rimase frustrato il proposito di Curtilio Mancia poiché i due fratelli, mantenendo indivise le loro proprietà, attraverso l’adozione riportarono Domizia Lucilla e la sua larga fortuna sotto il controllo del padre. Insomma, questi due fratelli sembravano destinati ad essere coperti d’oro da coloro che invece avevano scopi del tutto contrari.

C. Domizio Lucano morì intorno al 94 d.C., lasciando unico erede il fratello C. Domizio Tullo. Questi, a sua volta, morì intorno al 108 d.C., e lasciò unica erede la figlia adottiva Domizia Lucilla, la quale venne così a trovarsi in possesso di una fortuna immensa. Quando a Roma succedevano queste cose, come ci informa dettagliatamente in una sua lettera Plinio il giovane, a lungo non si pettegolò d’altro.

Questa ricchissima ereditiera, Domizia Lucilla (indicata anche come ‘maggiore’ e nonna materna di Marco Aurelio) sposò in seconde nozze Calvisio Tullo, anch’egli persona di rango consolare. Dal loro matrimonio nacque una figlia che prese lo stesso nome della madre, Domizia Lucilla, e che sarà appunto la madre di Marco Aurelio. Sarebbe difficile immaginare un matrimonio d’interesse meglio assortito di quello tra M. Annio Vero e Domizia Lucilla ‘minore’. Alla coppia non dovevano certo fare difetto né le proprietà né i mezzi finanziari.

Quando M. Annio Vero morì, Domizia Lucilla non si risposò e rimase sempre vicina al figlio Marco Aurelio. Ella morì tra il 155 e il 161 d.C., senza vedere suo figlio diventare imperatore.

[ I,4 ] Si ammette comunemente che il bisnonno del quale parla qui Marco Aurelio sia il bisnonno materno Catilio Severo. Ma esattamente per via di quale parentela Catilio Severo possa esserlo stato è un problema che gli storici e gli eruditi non hanno ancora risolto, e che probabilmente rimarrà per sempre un mistero. In ogni caso, è lo stesso Marco Aurelio ad assicurarci che questo bisnonno ha giocato un ruolo decisivo nella sua educazione.

Catilio Severo apparteneva ad una famiglia originaria della Bitinia. Prima del 110 d.C. ricoprì varie cariche di modesto prestigio ma poi, a partire da quell’anno, la sua figura emerse in primissimo piano. Fu console sostituto nel 110 d.C., legato di Traiano in Armenia e Cappadocia, governatore della Siria nel 117 d.C., console ordinario con Antonino Pio nel 120 d.C., prefetto di Roma tra il 134 e il 138 d.C. e, quest’anno, addirittura possibile successore di Adriano.

Lo speciale interesse che Adriano manifestò per il giovane Marco Aurelio, da lui soprannominato ‘Verissimus’, si spiega verosimilmente anche con il fatto che Marco Aurelio aveva come nonno M. Annio Vero e come bisnonno Catilio Severo, due figure di assoluto rilievo nel circolo degli intimi dell’imperatore.

[ I,5 ] Nulla ci è noto di questo precettore di cui non conosciamo neppure il nome, e che doveva vegliare sulla salute fisica e morale di Marco Aurelio bambino.

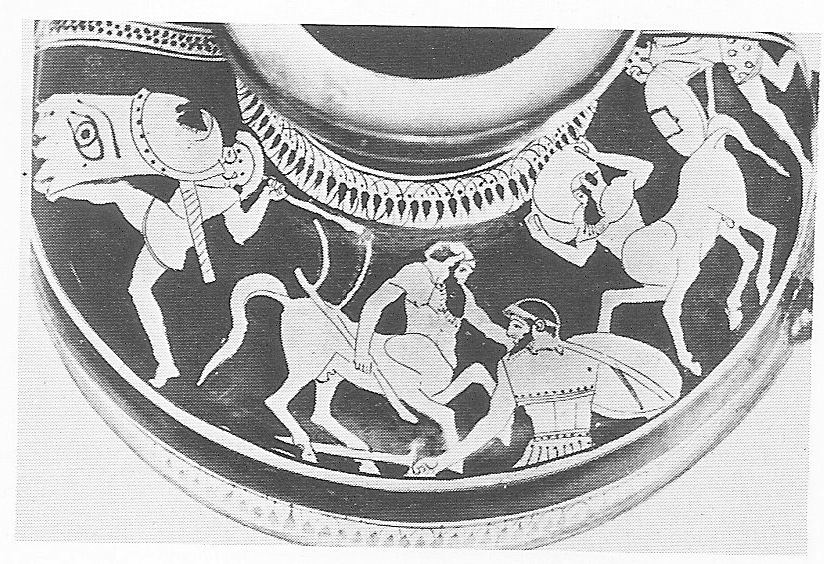

Verde ed Azzurro erano i colori di due delle principali scuderie che si contendevano la vittoria nelle corse dei cavalli. Palmulari e Scutari erano due delle categorie in cui erano suddivisi i gladiatori del Circo.

[ I,6 ] L’educazione elementare di Marco Aurelio fanciullo continuò sotto la guida di Diogneto, dal quale sappiamo che imparò a dipingere. Anche di questo suo primo maestro poco o nulla è noto, salvo che egli non è identificabile con il destinatario di un’operetta apologetica cristiana intitolata ‘Lettera a Diogneto’.

Pochissimo sappiamo anche dei tre personaggi dei quali a Roma Marco Aurelio, per suggerimento di Diogneto, frequentò le conferenze pubbliche. Bacchio è con ogni probabilità un filosofo di scuola platonica originario della città di Pafo, nell’isola di Cipro. Tantaside e Marciano, se si tratta di nomi esatti, sono personaggi o sconosciuti o non identificabili.

[ I,7 ] Giunio Rustico era uno dei massimi eredi e depositari della grande tradizione stoica in onore presso una parte dell’aristocrazia romana. Ad esempio suo nonno, Giunio Aruleno Rustico, era stato addirittura condannato a morte e fatto uccidere da Domiziano nel 93 d.C. per avere osato difendere la memoria di Trasea Peto scrivendo la verità sulle vicende che lo portarono al suicidio.

Nato probabilmente intorno al 100 d.C., sappiamo che Giunio Rustico fu console sostituto nel 133 d.C., prefetto di Roma dal 160 al 168 d.C. e console ordinario nel 162 d.C.

Grazie alle notizie contenute nella corrispondenza di Marco Aurelio con Frontone, è verosimile supporre che Giunio Rustico abbia iniziato ad esercitare un’influenza significativa su Marco Aurelio nel 146 d.C. Da quell’anno in poi -essendo Marco Aurelio già ‘Cesare’, marito di sua cugina Annia Galeria Faustina, padre, diretto collaboratore dell’imperatore Antonino Pio- i loro rapporti si fecero molto stretti e continui, anche se essi furono a volte assai burrascosi. È sicuramente grazie a Giunio Rustico che Marco Aurelio ebbe il fondamentale incontro con l’insegnamento di Epitteto, ossia la rivelazione di cosa sia davvero la filosofia. Ed è addirittura possibile, benché non provato, che Giunio Rustico fosse stato uno dei tanti giovani allievi romani di Epitteto a Nicopoli, e che le ‘Memorie’ che Marco Aurelio qui cita siano in realtà gli appunti che Giunio Rustico aveva preso personalmente a quelle lezioni.

[ I,8 ] La reputazione di Apollonio doveva essere notevole se fu scelto da Antonino Pio per dare una formazione filosofica a Marco Aurelio. Apollonio era molto probabilmente originario di Calcedonia, città della Bitinia non lontana dall’attuale Costantinopoli. Filosofo stoico di professione e non uomo di Stato, pare che il suo insegnamento a Marco Aurelio, insegnamento del quale nulla conosciamo nei dettagli, sia da situare negli anni intorno al 150 d.C.

Nel corso del suo viaggio verso l’Italia, sappiamo che Apollonio sostò ad Atene e che, una volta giunto a Roma, si rifiutò però di recarsi a tenere le sue lezioni nel palazzo di Tiberio sul Palatino, dove Marco Aurelio abitava, affermando: ‘Il maestro non deve andare dal discepolo, ma è il discepolo che deve andare dal maestro’. Al che si racconta che l’imperatore Antonino Pio abbia argutamente fatto notare: ‘Per Apollonio è stato più facile venire da Calcedonia a Roma che venire da casa al palazzo di Tiberio’.

[ I,9 ] Sesto era un greco originario di Cheronea, città della Beozia non molto lontana da Delfi. Sappiamo anche con certezza che uno dei suoi zii era il famoso poligrafo Plutarco, scrittore di tendenze platoneggianti ed acerrimo nemico degli Stoici, autore delle notissime ‘Vite parallele’.

Filosofo e non uomo di Stato, Sesto fu maestro di Marco Aurelio intorno al 161 d.C., ossia subito prima e subito dopo l’ascesa di quest’ultimo al potere imperiale. Marco Aurelio, allora quarantenne, parla di sé in quegli anni come di un uomo che comincia ad invecchiare, ed un aneddoto ci racconta la risposta che egli diede ad un altro filosofo, di nome Lucio, al quale era capitato di incontrarlo mentre si recava, con al collo le tavolette di cera degli studenti, a lezione da Sesto. Alla richiesta di dove si recasse e per quale scopo, Marco Aurelio rispose: ‘Vado da Sesto per imparare quello che ancora non so’.

Sullo stoicismo di Sesto, sul suo stampo derivato da Epitteto e sul rilievo che il suo insegnamento ebbe per Marco Aurelio abbiamo molte testimonianze. Quando un personaggio notissimo, che aveva visto la morte della figlia Panatenaide e della moglie Regilla, perse anche la figlia Elpinice e piangendo disperatamente chiedeva quali offerte potesse ormai consacrarle e cosa potesse seppellire con lei, si racconta che Sesto dicesse: ‘Le farai una grande offerta se, nel lutto, manterrai la padronanza di te stesso’.

[ I,10 ] Si ritiene che l’attuale città turca di Kütahya sia situata là dove sorgeva un tempo l’antica Cozieo, nella Frigia Ellespontica. Questa è, se non quella d’origine, sicuramente la città nella quale Alessandro aveva la sua scuola di grammatica greca, di esegesi dei testi e di critica letteraria. Conosciamo anche il nome, e sono giunte fino a noi alcune delle opere, di almeno uno dei suoi più celebri allievi. La fama della scuola era dunque tale che non è sorprendente se essa giunse fino a Roma. Alessandro ‘il grammatico’ fu così scelto da Antonino Pio per insegnare la lingua e la letteratura greca a Marco Aurelio allora quattordicenne, intorno al 135 d.C.

Alessandro ‘il grammatico’ morì probabilmente intorno al 150 d.C.

[ I,11 ] Marco Cornelio Frontone era di almeno vent’anni più anziano di Marco Aurelio. Era nato a Cirta, l’odierna città algerina di Costantina e allora colonia romana, poco prima del 100 d.C. Dopo gli studi ad Alessandria d’Egitto venne a Roma, dove seppe farsi largo acquistando presto rinomanza come avvocato ed oratore. Raggiunto il rango senatoriale, ricoprì alcuni incarichi pubblici, ma soprattutto si acquistò il favore di Adriano e di Antonino Pio tanto che intorno al 135 d.C. gli fu affidata l’educazione letteraria e retorica in lingua latina di Marco Aurelio, allora quattordicenne. Certamente fu questo suo ruolo ad aprirgli più tardi le porte di un breve consolato, nell’estate del 143 d.C.

Frontone godette presso i contemporanei la fama di sommo oratore e gli fu assegnato, nella storia dell’eloquenza latina, un posto secondo, forse, soltanto a quello di Cicerone. Nonostante ciò, delle sue opere si era da millenni completamente persa ogni traccia fino alla fortunata scoperta da parte di Angelo Mai, agli inizi del 1800, di alcuni libri della sua corrispondenza privata con Marco Aurelio ed altri personaggi politici di primo piano. Questa corrispondenza copre gli anni che vanno dal 139 al 167 d.C. ed è stata di grande importanza per svelarcene un po’ meglio le qualità professionali ed umane. Frontone morì intorno al 170 d.C.

[ I,12 ] L’Alessandro che qui Marco Aurelio chiama “il Platonico” era in realtà meglio conosciuto con il soprannome di “Platone d’argilla”, ed era originario di Seleucia della Cilicia, l’attuale città turca di Silifke. Sappiamo che Alessandro era individuo di un fascino certamente non comune: gradevolissimo d’aspetto, curato nella persona fino ai minimi particolari e di grandissima abilità oratoria. Era un perfetto esemplare dei sofisti allora alla moda: viaggiatore indefesso, conversatore brillantissimo, capace di tenere conferenze di città in città sugli argomenti più disparati e spesso scelti all’ultimo momenti dagli stessi uditori.

Anche se alieno a questo genere di declamazioni, Marco Aurelio non dovette essere insensibile alle qualità di Alessandro, tanto che lo nominò suo segretario personale ‘ab epistulis graecis’, ossia incaricato di tutta la corrispondenza imperiale in lingua greca. Questo ufficio fu con ogni probabilità ricoperto da Alessandro tra il 170 e il 175 d.C., che viene anche comunemente ritenuto l’anno della sua morte.

[ I,13 ] Di Cinna Catulo non conosciamo altro che la citazione che qui ne fa Marco Aurelio, ed una seconda che lo indica puramente e semplicemente come filosofo stoico.

Domizio potrebbe essere, ma al riguardo non vi è alcuna certezza, Cneo Domizio Afro, il famoso oratore e lontano progenitore della madre di Marco Aurelio.

Atenodoto è invece sicuramente una persona di cui Frontone parla nelle sue lettere e di cui si sa che fu, come Epitteto, discepolo di Musonio Rufo.

[ I,14 ] Claudio Severo Arabiano era nato molto probabilmente nel 113 d.C., mentre il padre era Governatore romano della Provincia d’Arabia. La famiglia, di rango senatoriale, era originaria di Pompeiopoli di Paflagonia, città dell’entroterra turco non lontana dalla moderna Sinop. Sappiamo che egli fu console ordinario sotto Antonino Pio nel 146 d.C. e, forse, Prefetto della città di Roma.

Claudio Severo era un filosofo di scuola aristotelica e quando Marco Aurelio decise di familiarizzarsi con la filosofia peripatetica, che allora significava essenzialmente familiarizzarsi con gli studi che oggi si chiamerebbero di ‘Scienze Naturali’ (Botanica, Zoologia, Anatomia Comparata, ecc.), prese lezioni da lui. D’altra parte il celebre Galeno, che fu medico personale di Marco Aurelio, ci conferma che anche il figlio di questo Claudio Severo assisteva alle sue lezioni di anatomia. Proprio questo figlio di Claudio Severo sposò, intorno al 163 d.C., la figlia primogenita di Marco Aurelio, figlia che portava anch’essa il nome di sua madre e di sua nonna ossia quello di Annia Galeria Faustina. Questo matrimonio fece dunque sì che i legami tra le due famiglie, com’è verosimile, diventassero assai stretti.

[ I,15 ] Claudio Massimo è un personaggio storicamente assai ben conosciuto. Nato probabilmente intorno al 100 d.C., filosofo stoico, senatore, tra il 132 e il 155 d.C. ricoprì molte e diverse cariche pubbliche, essendo console sostituto nel 141-142 d.C. e proconsole d’Africa nel 158-159 d.C. In quanto proconsole d’Africa fu lui a giudicare nel famoso processo ‘per magia’ intentato contro Apuleio di Madaura.

Nel corso degli anni in cui visse a Roma, Claudio Massimo sembra essere stato intimamente legato alla famiglia imperiale, e la sua morte avere rappresentato un avvenimento intensamente vissuto da Marco Aurelio.

[ I,16 ] Successore di Adriano, l’imperatore Antonino Pio era nato nell’86 d.C. a Lanuvio, poco a sud di Roma, ai piedi dei Colli Albani. Fu, tra molti altri incarichi, console nel 120 d.C. e proconsole d’Asia nel 135-136 d.C. Adriano lo adottò pochi mesi prima di morire, nel 138 d.C., ed Antonino Pio resse l’impero per 23 anni, fino al 161 d.C.

Era sposato con Faustina ‘maggiore’, zia di Marco Aurelio, il quale fu da lui adottato nel 138 d.C. per espressa volontà di Adriano. Da allora Marco Aurelio, che era rimasto orfano di padre in tenerissima età, lo considerò e lo onorò a tutti gli effetti come il proprio padre.

[ I,17 ] Cos’è immortale nel cosmo? Null’altro che il cosmo stesso ossia la Materia della quale esso è costituito. E nell’uomo? Il suo corpo, in quanto Materia Immortale del cosmo eternamente destinata a continue trasformazioni e combinazioni. Se usata rettamente, la ragione umana è allora in grado di concepire di sé e del cosmo quelle rappresentazioni felicitanti, generose, liberatorie ed aderenti alla natura delle cose che si possono anche chiamare ‘dei’.

*****

[ II,1 ] La giornata di un imperatore, sembra dirci Marco Aurelio, non è molto diversa da quella di uno qualunque di voi.

Tutti i vizi degli esseri umani, infatti, sono forme del giudizio che bene e male sono entità esterne ed aproairetiche, così come tutte le loro virtù sono forme del sapere che bene e male sono unicamente giudizi ossia entità proairetiche. Questa è la natura delle cose: inviolabile, eterna, invariante; e pertanto l’uomo non può fare del bene o del male ad altri che a se stesso.

Da stoico, Marco Aurelio ha chiara coscienza del fatto che tutti gli esseri umani sono partecipi di una medesima ragione, che sono tutti congeneri e destinati alla cooperazione, non all’odio reciproco.

Pur vivendo tutti secondo natura, la differenza tra saggi ed insipienti consiste allora in ciò: che il virtuoso vive secondo natura e in armonia con la natura delle cose, mentre il vizioso vive secondo natura ma in contrasto con la natura delle cose.

[ II,2 ] ‘Proairesi’ nella prevalente terminologia di Epitteto, ed ‘egemonico’ nella prevalente terminologia di Marco Aurelio, sono sostantivi del tutto equivalenti e intercambiabili.

Cos’è la proairesi? La proairesi, o egemonico, è la facoltà logica degli esseri umani in quanto facoltà autoteoretica capace di atteggiarsi in armonia con la natura delle cose ossia ‘diaireticamente’, oppure in contrasto con la natura delle cose ossia ‘controdiaireticamente’. Essa è la causa basilare di tutte le azioni responsabili dell’uomo ed è, in un certo senso, l’uomo stesso. Tra tutti gli esseri viventi, finora l’unico animale ad essere ‘proairetico’ è proprio l’uomo.

Marco Aurelio lo afferma con decisione e riafferma qui che la proairesi, o egemonico, è l’unica facoltà umana capace di parlare a se stessa, di esaminarsi e di decidere se essere serva ed infelice oppure libera e felice.

[ II,3 ] Cos’è la Prònoia? Molti sono i modi in cui la Prònoia può essere definita: come mente della Materia Immortale; come la proairesi, o egemonico, del cosmo; come il ‘logos’ che lo pervade; come le leggi inviolabili, eterne, invarianti che manifesta; come la razionalità che gli inerisce e che da esso è inseparabile come sono inseparabili i poli positivo e negativo di un magnete.

Nel solco della tradizione fissata da Aristotele e condivisa dagli stoici, in questo frammento anche Marco Aurelio sottoscrive il giudizio che quattro sono le cause basilari degli eventi cosmici e le presenta nella loro sequenza tradizionale: Proairesi umana e Prònoia cosmica, Natura, Necessità, Fortuna.

Queste quattro cause basilari e le loro relazioni reciproche potrebbero forse essere illustrate con un esempio di questo genere: che un seme sia un seme è Prònoia; che un seme di grano generi una pianticella di grano è Natura; che una pianticella di grano sia distrutta da una furiosa grandinata è Necessità; che la grandine cada proprio su quella pianticella è Fortuna.

[ II,4 ] L’uomo che rimanda di fare questi conti e non li fa in questa vita, non avrà più una seconda possibilità. Quali conti?

Se le parole del frammento non fossero ancora abbastanza eloquenti, basta riflettere su parole come queste di Epitteto: ‘Voi vi mettete in viaggio per Olimpia per vedere lo Zeus di Fidia e ciascuno di voi crede una sfortuna morire senza averlo visto. E laddove non c’è neppure bisogno di mettersi in viaggio, ma dove Zeus è già e presenzia con le opere, queste non smanierete di osservarle e di capirle? Quindi non vi accorgerete né di chi siete, né del per che cosa siete nati, né di cos’è quest’opera alla cui visione siete stati invitati?’

[ II,5 ] L’uomo può essere in vita, ma può affermare in senso proprio di ‘vivere’ unicamente ‘da quando a quando’ la sua proairesi si afferma per quello che è per natura: libera, infinita, inasservibile, insubordinabile. Per affermarsi ‘vivente’ alla proairesi basta dunque fare una operazione sola: quella di atteggiarsi diaireticamente, ossia operare la diairesi.

Cos’è la diairesi? Basterà dire, come Epitteto ha insegnato anche a Marco Aurelio, che la diairesi è un supergiudizio e precisamente il giudizio che sa distinguere quanto è in nostro esclusivo potere e quanto invece non è in nostro esclusivo potere.

Dobbiamo allora usare gli oggetti esterni, quanto non è in nostro esclusivo potere, insomma i normali materiali dell’esistenza, casualmente e con trascuratezza o addirittura rifiutare di usarli? Nient’affatto! Anzi, dobbiamo imparare ad usarli con estrema solerzia, poiché il loro uso non è indifferente, e insieme con stabilità di giudizio e dominio sullo sconcerto, poiché il materiale non fa differenza.

Siccome una e medesima è la ragione del cosmo e la ragione dell’uomo, la diairesi innalza pertanto l’uomo al livello di un dio e ‘vivere’ non può che diventare sinonimo di ‘vivere da dio’.

[ II,6 ] È noto che per gli Stoici l’animo umano può essere distinto in otto parti: i cinque sensi (vista, udito, olfatto, gusto, tatto), la parte legata alla fonazione, la parte legata alla sessualità e la proairesi o egemonico.

Con caratteristico procedimento retorico, Marco Aurelio impiega in questo frammento, e userà più volte in seguito, una sineddoche, e indica il tutto (l’animo) per indicare la parte (la proairesi). È infatti incontrovertibile che la sola facoltà autoteoretica dell’animo umano è la proairesi e che soltanto essa è in grado di scegliere di oltraggiarsi.

Quando la proairesi oltraggia se stessa? Quando si afferma per quello che per natura non è, ossia quando si atteggia controdiaireticamente.

E cos’è la controdiairesi? Basterà anche qui dire che è il supergiudizio, esattamente contrario alla diairesi, che afferma in nostro esclusivo potere quanto non è in nostro esclusivo potere oppure non essere in nostro esclusivo potere quanto invece è in nostro esclusivo potere.

Porre nelle proairesi altrui la propria buona sorte, ossia far dipendere la propria felicità dagli altri è caratteristico di una proairesi che si atteggia controdiaireticamente e questo, appunto, non può che renderci schiavi.

[ II,7 ] La vita in senso proprio dell’uomo è strettamente legata allo stato della sua proairesi. Egli, infatti, ‘vive’ quando la sua proairesi è atteggiata diaireticamente, mentre è ‘in vita’ quando la sua proairesi è fisiologicamente spenta, come nel sonno, oppure ‘da quando a quando’ essa si nega per quello che è, e si atteggia controdiaireticamente. Marco Aurelio ci offre qui la rappresentazione di due modi a lui ben noti, da imperatore, in cui la proairesi si atteggia controdiaireticamente, ossia di due modi di essere ‘in vita’ senza ‘vivere’.

Il primo è quello di lasciarci talmente distrarre dagli avvenimenti esteriori da immedesimarci in essi, giudicandoli in nostro esclusivo potere. Il secondo è quello di estraniarcene al punto tale da decidere di perdere ogni contatto con essi. Chi legge attentamente il frammento si accorgerà che Marco Aurelio suggerisce nel contempo anche i corrispondenti rimedi.

[ II,8 ] L’uomo, finora unico tra tutti gli animali, non soltanto usa le rappresentazioni ma ha anche la comprensione del loro uso, giacché è stato dotato dalla natura di ragione, è ‘Homo proaireticus’. Questo lo pone nella condizione di conoscere bene e male, felicità e infelicità, a seconda dell’uso che la sua proairesi fa di se stessa.

Se i vegetali non hanno rappresentazioni, gli altri animali hanno invece certamente rappresentazioni e le usano ma, pur facendo di esse un uso anche raffinatissimo, non hanno la comprensione dell’uso che ne fanno. Essi sono pertanto creature aproairetiche, esseri non dotati di ragione. Questo esclude che si possa parlare a loro riguardo di bene e di male, di felicità e infelicità.

[ II,9 ] La natura esiste ed essa fu, è, sarà eternamente onnicomprensiva. Con l’uomo viene all’esistenza anche la ‘natura delle cose’, che consiste nella essenziale bipartizione di quel tutto eternamente onnicomprensivo che è la natura o cosmo, in entità aproairetiche ed in entità proairetiche. La peculiare natura dell’uomo è tutt’uno con la conoscenza e la pratica delle conseguenze di questa fondamentale diairesi.

Marco Aurelio poi afferma, in verità più da imperatore che da filosofo, che nessuno può impedirci di fare o dire ciò che consegue alla nostra natura di uomini. Dovrebbe invece dire, con Epitteto, che non soggetto ad impedimento è soltanto il desiderio, o l’impulso, o l’assenso a fare e dire ciò che consegue alla nostra natura di uomini, giacché laddove vi è bisogno del corpo e della sua collaborazione noi possiamo sempre esserne impediti dalle più svariate e imprevedibili circostanze.

[ II,10 ] È noto che secondo gli Stoici tutte le aberrazioni degli uomini sono ugualmente gravi. Se, infatti, non c’è una verità che sia più vera di un’altra, non ci sarà neppure una falsità che sia più falsa di un’altra, e lo stesso vale per le aberrazioni. E così non si trova a Nicopoli tanto chi ne dista un miglio quanto chi ne dista cento, ed è destinato ad annegare tanto chi resta un metro quanto chi resta cinque metri sott’acqua.

Marco Aurelio invece, più da seguace di Aristotele che di Crisippo, mostra qui di concordare con Teofrasto, il quale vede una differenza tra l’aberrazione di una proairesi come quella di Medea, che aberra per rancore, ed una, come quella di Fedra, che aberra per smania.

Teofrasto è il noto filosofo di Ereso, nell’isola di Lesbo, nato intono al 372 a.C. e morto intorno al 286 a.C., che successe ad Aristotele nella direzione della scuola Peripatetica.

[ II,11 ] La natura è immortale. L’uomo è mortale. Al perenne flusso della divina natura, di cui l’uomo è parte, inerisce una razionalità, la Prònoia o Logos, della quale la ragione dell’uomo partecipa con la Proairesi. L’armonia dell’uomo con la natura non può pertanto stabilirsi che quando la proairesi sia in armonia con la Prònoia.

È possibile questa armonia? Questa armonia è possibile quando la proairesi dell’uomo si atteggia diaireticamente, ossia quando riconosce la differenza tra ciò che è aproairetico e ciò che è proairetico: nel presente caso, tra natura e Prònoia (entità aproairetiche) ed i giudizi che essa ha su natura e Prònoia (entità proairetiche). Se la proairesi giudicasse che natura e Prònoia sono ‘male’, in quanto la destinano alla morte, implicherebbe per sé il progetto di contrastare qualcosa che essa stessa invece ha già definito incontrastabile. Se giudicasse che esse sono ‘bene’, in quanto l’hanno chiamata alla vita, implicherebbe l’esistenza al di fuori di sé di un bene da lei stessa già definito irraggiungibile, così come la parte non può essere il tutto. Dunque la retta proairesi deve giudicare che natura e Prònoia non sono né bene né male, ma ‘indifferenti’ per la propria felicità o infelicità, e comportarsi di conseguenza.

Ed è possibile la disarmonia? La disarmonia dell’uomo con la natura delle cose, ossia della proairesi con la Prònoia, è facilissima da ottenere. Basta giudicare che natura e Prònoia siano ‘male’ o siano ‘bene’. E dunque anche, ancora più semplicemente, che vita, gloria, piacere fisico, ricchezza di denaro siano ‘bene’, con le inevitabili disillusioni conseguenti; e che i loro contrari: morte, discredito, dolore fisico, povertà di denaro, siano ‘male’, con l’inevitabile infelicità che li accompagna.

[ II,12 ] Epitteto afferma che tutte le cose aproairetiche sono deboli, serve, soggette ad impedimenti, periture e, soprattutto, che non sono né beni né mali, ma materiali indifferenti dai quali la proairesi può trarre il proprio bene o il proprio male a seconda dell’uso che ne fa.

Tra le cose aproairetiche rientra anche la morte, la paura della quale è tutt’uno con il giudizio che essa sia un male. La morte, invece, non soltanto è un’opera della divina natura ma è anche utile ad essa. L’uomo la cui proairesi è atteggiata diaireticamente e che quindi non ha paura della morte sarà anche, per conseguenza, divinamente atteggiato.

[ II,13 ] Per vivere bene, in modo eticamente adeguato, non basta imparare la sostanza del bene e del male, le misure di desideri ed avversioni, di impulsi e repulsioni, di assensi e dissensi e, usando queste come canoni, governare quotidianamente i fatti della vita? Non sono, in un certo senso, da commiserare coloro che giudicano indispensabile conoscere se esiste il bosone di Higgs per vivere bene?

Nessuna scoperta può dare alla proairesi, al demone che è dentro di noi, la felicità che le viene dal sapere di nutrire retti giudizi e di essere per natura libera, infinita, inasservibile e insubordinabile.

La citazione poetica viene da un frammento di Pindaro (V° secolo a.C.).

[ II,14 ] Siccome né il passato né il futuro ci appartengono e noi viviamo in un eterno presente, non si può essere felici che nella vita che si vive. E si può esserlo anche nel corso di una vita brevissima, così come si può non esserlo anche nel corso di una vita lunghissima.

[ II,15 ] Monimo il cinico era nato a Siracusa e visse nel IV° secolo a.C. Fu allievo di Diogene e seguì molto da vicino anche Cratete, avendone gli stessi propositi. Conquistò tale reputazione che il poeta comico Menandro ne fece menzione in una commedia della quale Marco Aurelio cita qui un frammento. Monimo, si racconta, si sentì superiore alla gloria ed ebbe il gusto di dire e di sentir dire soltanto la verità.

[ II,16 ] Poiché il cosmo è natura onnicomprensiva, nessuna particolare natura in esso compresa può essergli estranea o contraria. Pertanto nulla di ciò che accade nel cosmo può avvenire e dirsi ‘contro natura’. La vita è ‘secondo natura’ tanto quanto lo è la morte, e sono secondo natura tanto la salute quanto la malattia, tanto un ascesso quanto un tumore.

Questo vale pienamente anche nel caso dell’uomo. Inveire contro gli avvenimenti, cercare di danneggiare un altro, lasciarsi vincere dal piacere o dal dolore, fingere, mentire, agire a casaccio, ma anche uccidere per piacere, torturare per lucro, inquinare l’ambiente, e così via non sono affatto atteggiamenti ‘contro natura’ ma pienamente ‘secondo natura’ ed ai quali il cosmo assiste con sovrana, eterna indifferenza, senza esserne minimamente scalfito.

Ma esiste, allora, una peculiare natura dell’uomo? E se essa esiste qual è?

Se l’uomo è, come in effetti è, ‘Homo proaireticus’, la sua peculiare natura sarà da ricercarsi in ciò che lo differenzia da tutti gli altri animali: e questa differenza è la proairesi. Natura della proairesi è quella di essere libera, infinita, inasservibile e insubordinabile, ed essa salvaguarda questa sua peculiare natura soltanto mantenendosi in tale stato. Per mantenersi in tale stato la proairesi deve scegliere di atteggiarsi diaireticamente, ossia deve scegliere di riconoscere pienamente la differenza tra ciò che è in suo esclusivo potere e ciò che non lo è, e dunque rispettare la ‘natura delle cose’.

È in esclusivo potere della proairesi anche atteggiarsi controdiaireticamente, negare la propria natura, aberrare, oltraggiarsi. Oltraggiarsi è ‘contro natura’? Assolutamente no. Oltraggiarsi è ‘secondo natura’. Ma la proairesi che si oltraggia è esattamente la proairesi che fallisce la diairesi tra ciò che è in suo esclusivo potere e ciò che non lo è, che fallisce il rispetto della ‘natura delle cose’, che aberra. E la ‘natura delle cose’ non è stata scritta né dall’uomo né dalla sua proairesi, ma è la legge inviolabile scritta da quella che qui Marco Aurelio chiama ‘ragione e statuto della città e del regime primigenio’, ossia la Prònoia del cosmo, ovvero dalla mente della Materia Immortale, e che può essere letta e interpretata soltanto dall’uomo.

[ II,17 ] Questo frammento finale del secondo libro è con tutta evidenza strutturato in due parti ben distinte, corrispondenti ai due possibili atteggiamenti del demone interiore dell’uomo, ossia della sua proairesi; parti che ruotano intorno ad un asse rappresentato dalla domanda che ne sta al centro.

Nella prima parte la proairesi confessa, con tono accorato e dolente, come essa vede se stessa e il mondo quando è atteggiata controdiaireticamente. In questo stato si potrebbe dire che essa non ha altra certezza che quella di non avere certezze: tutto è instabile, degradato, incomprensibile, vano. In tre parole: male e infelicità.

Ora, siccome ogni proairesi cerca per sua inviolabile natura il proprio bene e non il proprio male, essa è necessitata a porsi la domanda centrale: esiste la scienza della felicità?

La seconda parte del frammento è la risposta a questa domanda. La scienza della felicità non soltanto esiste, ma è addirittura l’unica vera scienza concessa all’uomo. Basta che la proairesi muti i propri giudizi aberranti e pervertiti in retti giudizi e riconosca di essere per natura libera, infinita, inasservibile, insubordinabile, atteggiandosi diaireticamente.

Se nella prima parte la proairesi era schiacciata sull’infelicità in quanto atteggiata secondo natura ma contro la natura delle cose, la felicità della seconda parte consegue al suo atteggiamento secondo natura e secondo la natura delle cose.

*****

[ III,1 ] Appare esservi una sostanziale differenza tra il ‘vivere’ e l’essere ‘in vita’. Affinché l’uomo ‘viva’, la sua proairesi deve essere pienamente funzionante ed atteggiata diaireticamente. L’uomo è invece semplicemente ‘in vita’ quando la sua proairesi è fisiologicamente spenta, come nel sonno; quando è pienamente funzionante ma è atteggiata controdiaireticamente; e quando un trauma o una qualunque malattia degenerativa alteri radicalmente o impedisca il funzionamento della proairesi in quanto facoltà, pur assistendosi alla permanenza di tutte o molte delle altre facoltà vegetative ed animali. Già per Marco Aurelio, il quale parla qui non in astratto ma di se stesso, il deperimento e la morte della proairesi dell’uomo possono precedere la morte del corpo.

[ III,2 ] La natura si mostra maestra inarrivabile anche in particolari del tutto accessori delle proprie opere.

Con sovrana imparzialità essa dona a Marco Aurelio una disastrosa inondazione del Tevere che distrugge molte case di Roma, fa annegare un gran numero di animali, causa una severa carestia e il vezzoso sorriso dei fanciulli; gli orrori di una guerra contro i Quadi e i Marcomanni e i colori dell’autunno; i raccapriccianti spettacoli di una epidemia di peste e le screpolature del pane fragrante; la schiuma e il sangue che gorgogliano da gole strozzate e le spighe di grano mature e incurvate fino al suolo.

Con eguale sovrana indifferenza, la natura dà a ciascuno di noi le risorse necessarie per odiarla, maledirla ed esecrarla oppure giudicare in ogni circostanza dove stiano il bene ed il male.

[ III,3 ] Ti sei imbarcato, hai navigato, sei approdato: è ora di sbarcare. Quello che adesso tocca a Marco Aurelio è toccato e toccherà a tutti gli uomini, sapienti e insipienti, virtuosi e viziosi. Come sappiamo, per lo stoico la morte non è né un bene né un male, in quanto fatto aproairetico che si disegna nel quadro di eventi necessari e naturali da non temere.

Di fronte alla morte non è dunque la proairesi, qui chiamata ‘mente e demone’, del sapiente Marco Aurelio ma piuttosto la proairesi del Marco Aurelio che dorme intruppato fra le turbe degli insipienti quella che può parlare con sufficienza e con disprezzo del corpo umano, ossia della Materia Immortale che esprime la proairesi stessa, come di un sozzo e spregevole recipiente.

Tutti i personaggi citati nel frammento sono notissimi e non richiedono precisazioni.

[ III,4 ] ‘Un desiderio che non fallisce e un’avversione che non incappa in quanto intende evitare. Un impulso conveniente, che sa accordarsi abilmente con ciò che è doveroso e una repulsione secondo la natura delle cose, libera dall’errore. Un assenso non precipitoso né sconsiderato e un dissenso meditato e fermo’.

Ecco il ritratto dell’uomo virtuoso, di colui che ha imparato ad usare quotidianamente la diairesi.

[ III,5 ] Dentro di me una proairesi raggiante, atteggiata diaireticamente e dunque dotata delle risorse per accettare qualunque sfida.

[ III,6 ] Chi giudica che i delinquenti, i ladri, i politicanti, i ricchi di denaro siano uomini giusti, veritieri, temperanti, virili, ha l’obbligo di fare di tutto per diventare come loro ed essere il primo dei delinquenti, il primo dei ladri, il primo dei politicanti e un Creso.

Chi, invece, giudica che le virtù proprie dell’uomo stiano in una proairesi rettamente operante, capace di disciplinarne gli assensi, i desideri e gli impulsi e che in questo consistano giustizia, verità, temperanza e virilità, fa inevitabilmente altre scelte.

Dove cercare il canone che permette di portare a termine questa indagine con sicurezza e scegliere la strada giusta? Da nessun’altra parte che nella natura delle cose, laddove la ragione umana sa leggere quello che la Prònoia vi ha scritto e riconoscere la differenza fra ciò che è utile all’uomo in quanto semplice animale e ciò che gli è utile in quanto creatura razionale.

[ III,7 ] La natura concede all’uomo di far assumere alla sua acropoli interiore, la proairesi, uno schieramento controdiairetico ossia contrario alla natura delle cose, oppure diairetico cioè in armonia con la natura delle cose. Le armi della controdiairesi sono slealtà, odio, sospetti, ipocrisia. Quelle della diairesi sono franchezza, libertà, serenità, felicità.

[ III,8 ] Nell’acropoli dei retti giudizi nulla è purulento, sudicio o fradicio. La retta proairesi, che Marco Aurelio designa qui con il semplice termine ‘intelletto’ è ‘natura viva’, e soltanto colui che ha atteggiato la sua proairesi diaireticamente, anche una sola volta nel corso dell’esistenza, può dire di avere conosciuto la vita.

[ III,9 ] A fare retta la proairesi è la concezione di retti giudizi. Retti sono i giudizi in armonia con la natura delle cose, senza precipitazione nell’assentire, senza avversione per gli uomini, senza repulsione per ciò che è immortale.

[ III,10 ] Se non si getta alle spalle tutti i giudizi errati, la proairesi che rimanda a domani, poi a dopodomani, quindi a postdopodomani l’uso della diairesi non conquista un terreno neutro ma rimane saldamente in terreno controdiairetico. Sappiamo che l’assillo della fama presente e postuma, dell’opinione che gli altri hanno e avranno di noi era fortissimo in Marco Aurelio. Ed esso è caratteristico di una proairesi atteggiata controdiaireticamente, giacché fa dipendere il proprio bene e il proprio male da cose per noi aproairetiche come i giudizi altrui.

[ III,11 ] È noto che gli stoici hanno abbandonato al loro destino numerosi capisaldi della filosofia classica facendo svanire, ad esempio, l’autonomia del concetto e la trascendenza delle idee, la distanza tra l’essenza dei fenomeni e la loro conoscenza sensibile. Per gli stoici, la definizione di un oggetto o di un evento è tutt’uno con la sua descrizione e raggiunge l’essenza di esso, che risiede nel nesso causale tra il singolo evento e la totalità degli eventi cosmici. Per gli stoici, dunque, la corretta descrizione di un oggetto o di un evento di cui abbiamo la rappresentazione non afferra soltanto i suoi aspetti esteriori (dimensioni, modalità, tempi, ecc.) ma coglie insieme l’ordine causale, ossia la trama universale in cui il singolo oggetto o evento è inscritto e nel quale si definisce.

Essenziale affinché la proairesi dell’uomo operi secondo la natura delle cose è pertanto il suo saper riconoscere dinanzi ad ogni oggetto od evento da quale delle quattro cause basilari esso provenga: dalla divinità o natura, dalla necessità, dalla fortuna, dalla proairesi; così da potersi atteggiare correttamente di fronte ad esso. Qualora, un evento provenga a noi da un’altrui proairesi atteggiata controdiaireticamente e dunque ignorante della natura delle cose -ad esempio un insulto che ci viene rivolto da un’altra persona-, la retta proairesi descrive a se stessa che qualcuno ci sta insultando ma non da il suo assenso alla rappresentazione che qualcuno ci stia facendo del male. Perciò non se ne lascia sconvolgere e non si sposta a sua volta in terreno controdiairetico ribattendo all’insulto con l’insulto, ma si mantiene saldamente in terreno diairetico e tratta ciò che è aproairetico, ossia tanto l’autore dell’insulto quanto l’insulto, secondo il suo valore.

[ III,12 ] Chi vive bene? Se il falegname diventa falegname imparando certe cose e il pilota diventa pilota imparando certe cose, vivrà bene colui che impara le cose necessarie per vivere bene. Per vivere bene l’uomo deve conoscere la natura delle cose ed essere in armonia con essa. La natura delle cose è la inviolabile, maschia, ‘romana’, come la chiama qui da imperatore Marco Aurelio, verità. Essa è verità con la quale è essenziale che la nostra proairesi sia in armonia eseguendo qualunque attività. E siccome la proairesi è per natura libera, infinita, inasservibile, insubordinabile, nulla e nessuno può impedirle di atteggiarsi come essa dispone: tant’è vero che turbe sterminate di esseri umani rifiutano di riconoscere la natura delle cose e vivono il male.

[ III,13 ] Occorre tenere sempre ben presente che delle quattro cause basilari degli eventi cosmici, tre sono divine ossia non in nostro esclusivo potere: natura, fortuna, necessità; e una è in nostro esclusivo potere: la proairesi.

[ III,14 ] Forse è il caso di abbandonare tutte le vuote speranze e di soccorrere se stessi.

[ III,15 ] Vedere con gli occhi della testa e vedere con gli occhi della proairesi.

[ III,16 ] Il caldo e il freddo, il dolce e l’amaro sono sensazioni percepite da qualunque animale. Gli stimoli a bere, a mangiare, a dormire, ad accoppiarsi sono propri di tutti gli animali. Propria ed esclusiva dell’essere umano è invece quella facoltà autoteoretica, la proairesi, che lo fa capace di comprendere l’uso delle rappresentazioni ed alla quale tutte le altre facoltà sono subordinate. Pertanto il peggior delinquente e l’uomo virtuoso hanno entrambi come signora e duce la loro proairesi. La differenza tra di loro consiste unicamente nel modo in cui la usano.

*****

[ IV,1 ] L’insipiente va a fare un bagno e s’infuria e si consuma in frivole altercazioni con coloro che sulla spiaggia spruzzano, spintonano, ingiuriano. Il saggio va a fare un bagno dicendo prima a se stesso: ‘Dispongo di fare un bagno ma anche di serbare la mia proairesi in accordo con la natura delle cose: e tale non la serberò se m’infurio e mi consumo in frivole altercazioni con coloro che spruzzano, spintonano, ingiuriano’.

Questa è la ‘riserva’ che contraddistingue la diairesi, ed è per questo che la proairesi del saggio, atteggiata secondo diairesi, è puro fuoco interiore capace di trarre dagli avvenimenti luce, felicità e bellezza; laddove la proairesi dell’insipiente, atteggiata secondo controdiairesi, è invece una lucerna destinata a languire ed essere spenta dal trambusto e dal fracasso degli eventi aproairetici che le si accumulano sopra.

[ IV,2 ] Chi dispone di apprendere l’arte di vivere bene non deve imparare altro che l’uso quotidiano e sistematico della diairesi.

[ IV,3 ] Dove stanno felicità ed infelicità? Le turbe di insipienti microimperatori che vanno sotto il nome di cittadini credono fermamente che l’infelicità stia dentro l’uomo e sia causata da eventi a lui esterni ed aproairetici e che la felicità stia fuori dell’uomo e si trovi nel possesso di cose anch’esse esterne ed aproairetiche da ricercarsi in campagna, ai monti, al mare oppure nel diventare imperatore.

La natura delle cose è invece diversa e vieta inviolabilmente che felicità e infelicità stiano altrove che nella proairesi degli esseri umani. Questo è il motivo per cui il mero fatto di essere imperatore non equivale ad essere felice e per cui anche un imperatore, puramente e semplicemente come tale può, e forse deve, essere insipiente tanto quanto quei suoi concittadini.

Marco Aurelio non potrebbe fare e non fa eccezione. E però egli ammette di aver sentito dire da Epitteto che, per un imperatore cui manca il coraggio di dire pubblicamente come stanno le cose, l’unico modo per trovare qualche momento di felicità è quello di avere retti giudizi sull’impero e quindi di ritirarsi il più spesso possibile da uomo libero, da cittadino del mondo, nel campicello della propria proairesi; dove potrà riscoprire continuamente che a fare infelice l’uomo non sono né l’insipienza di quei microimperatori, né gli accidenti assegnatigli dalla fortuna, né le passioni del corpo né la scarsità delle lodi altrui bensì il giudizio che queste cose esterne ed aproairetiche possano essere bene o male.

Soltanto chi ha imparato ad atteggiare la propria proairesi in modo diairetico, ossia secondo quei retti giudizi che soli definiscono e rispettano la natura delle cose, trova le brevi e semplici massime indispensabili per vivere bene in questo mondo di microimperatori e di imperatori, anche se dovesse passare gli anni abbandonato e occulto tra uno stuolo di malevoli.

[ IV,4 ] Se, come l’uomo continuamente sperimenta, nulla viene dal nulla e neppure ritorna nel nulla, allora ciò che esiste ha perenne sussistenza e dunque il cosmo è Materia Immortale le cui trasformazioni non comportano né creazione né annullamento. Il movimento incausato, eterno, inarrestabile, generativo di queste continue trasformazioni è appunto quella dimensione della Materia Immortale che può essere correttamente chiamata logos o mente o Prònoia o egemonico o proairesi del cosmo e della quale la proairesi ragionante dell’uomo è come un’immagine, avendone la medesima natura.

Una volta assodata la mente come una delle facoltà della Materia, che poi la cosmologia di Marco Aurelio si fondi sull’esistenza di soli quattro elementi: terra, aria, acqua e fuoco; invece che di circa un centinaio di specie atomiche presenti nell’universo in percentuali quantitativamente variabili, fa assai poca differenza.

[ IV,5 ] La nascita e la morte di qualunque cosa sono eventi opposti ma non contraddittori, e rappresentano l’eterna aggregazione e dissoluzione dei medesimi elementi e della medesima energia senza la scomparsa di neppure un solo quanto di essi.

[ IV,6 ] Il cosmo è tale per cui ogni cosa che in esso vi nasce è necessariamente destinata a morire, e da ogni cosa che vi muore un’altra è necessariamente destinata a nascerne.

[ IV,7 ] Il danno è, per l’uomo, il giudizio di essere stato danneggiato.

[ IV,8 ] Ciò che è aproairetico può uccidere la proairesi umana ma non farle danno, e dunque nulla di aproairetico ha il potere di rendere un individuo peggiore o migliore.

[ IV,9 ] La proairesi sceglie sempre ed inviolabilmente ciò che ad essa appare essere il proprio utile.

[ IV,10 ] Il solo retto giudizio che la proairesi umana può e deve pronunciare dinanzi a qualunque evento aproairetico in quanto tale è che esso è indifferente, che esso non è né bene né male. Pertanto, ad esempio, l’eruzione del Vesuvio che seppellì Pompei circa un secolo prima che Marco Aurelio scrivesse questo frammento può certamente essere concepita come ‘conseguenza’ di leggi naturali, ma certamente né a queste né all’eruzione del Vesuvio si attaglia l’attribuzione di essere ‘giusta’ o ingiusta, secondo ‘giustizia’ o in contrasto con la giustizia.

Laddove invece tutto ciò che accade come ‘conseguenza’ accade anche secondo ‘giustizia’ e mai secondo ingiustizia, è nell’ambito degli eventi proairetici. Qui, nella proairesi dell’essere umano e soltanto in essa, tutto ciò che accade accade giustamente, in quanto premio e punizione, virtù e vizio, felicità e infelicità sono tutt’uno con l’atteggiamento, diairetico o controdiairetico, che essa assume. Pertanto la proairesi che rifiuta di riconoscersi per natura delle cose libera, infinita, inasservibile, insubordinabile e si atteggia in modo controdiairetico ha con ciò stesso già snaturato e punito se stessa.

[ IV,11 ] Che differenza c’è tra chi oltraggia e chi è oltraggiato se le loro proairesi sono entrambe mosse dalla controdiairesi?

[ IV,12 ] Giulio Capitolino racconta nella ‘Storia Augusta’ che nel 138 d.C., quando l’allora diciassettenne Marco Aurelio seppe di essere stato adottato da Adriano fu atterrito e non allietato dalla notizia; e che quando gli fu intimato di recarsi ad abitare nella casa privata di Adriano lasciò la casa materna con estrema riluttanza. Ed a chi gli chiedeva perché egli fosse triste per l’adozione imperiale, Marco Aurelio enumerò le disgrazie e i mali che può contenere in sé il potere imperiale. È dunque certo, grazie anche altre evidenze, che Marco Aurelio non ambì all’impero ma che fu scelto dalla sorte per quella carica.

Ora, chi giudica che diventare imperatore sia un bene in quanto intrinsecamente produttivo di felicità propria e altrui, come giudicano le turbe di microimperatori insipienti che non sanno di cosa parlano e vanno sotto il nome di cittadini, smanierà e bramerà, benché invano, una simile carica e toccherebbe il cielo con un dito se gli toccasse di ricoprirla.

Chi giudica che diventare imperatore sia un male, in quanto intrinsecamente ostativo alla felicità propria e altrui, farà di tutto per evitare tale carica per sé e soprattutto, senza avere coscienza della terribile contraddizione in cui si dibatte, riterrà giusto che la aborrano gli altri e tenderà ad istituirsi come minoranza fanaticamente regicida fino all’esilio o alla morte.

Chi giudica invece che l’impero, come qualunque altra cosa esterna e aproairetica, non sia di per sè né un bene né un male, accetterà eventualmente la decisione della sorte e dimostrerà, se ne è capace, come si conduce in simili circostanze un uomo educato ad usare la diairesi e capace di vivere da libero in questo mondo.

Questo è il rischio che Marco Aurelio, a diciassette anni e con il batticuore, ha accettato di correre. Pur non essendo dotato, come egli stesso ammette, di un intelletto particolarmente brillante, vivendo a corte egli deve avere nel corso del tempo capito che la sorte lo aveva immerso in una fogna maleodorante, mefitica e che gli aveva affidato un lavoro più sporco di quello del pulitore dei più sudici cessi. Sul fatto che egli sia riuscito o meno a rendere decorosamente pulite le chiaviche che la sorte gli aveva affidato in custodia ognuno ha il diritto di avere la propria opinione. In ogni caso Marco Aurelio non ha rifiutato il lavoro, e le testimonianze storiche sono prevalentemente concordi nel valutare positivamente il suo operato, dandogli atto che egli, con le capacità che aveva, nelle condizioni e nei tempi che gli erano concessi, primo e forse unico nella storia si è sforzato di interpretare il proprio ruolo di augusto custode del merdaio, come quello di colui che può giovare agli uomini principalmente creando loro il minor numero di difficoltà e di complicazioni possibili in vista di un retto uso della proairesi e che è pronto ad accogliere qualunque suggerimento si dimostri il migliore a questo scopo.

[ IV,13 ] Per essere liberi, ossia felici, è sufficiente avere una retta proairesi.

[ IV,14 ] Tu sei un refolo di vento nell’aria di primavera. C’è qualcosa di strano in questo?

[ IV,15 ] Tu sei una fiammella nel caminetto. C’è qualcosa di strano in questo?

[ IV,16 ] Tu sarai venerato come un dio dagli insipienti se userai, come loro e più di loro, la controdiairesi. C’è qualcosa di strano in questo?

[ IV,17 ] La virtù, come il vizio, è soltanto nel presente.

[ IV,18 ] Il virtuoso è apportatore di luce, di vitalità, di semplicità, di chiarezza, di calore.

[ IV,19 ] La fama presso i posteri è qualcosa di proairetico o di aproairetico? È essa in mio esclusivo potere o non è in mio esclusivo potere? A queste domande chiunque risponderebbe correttamente che la fama presso i posteri è qualcosa di aproairetico, qualcosa che non è in mio esclusivo potere. È dunque da sapienti o da insipienti trascurare lo stato della propria proairesi per preoccuparsi della propria fama presso i posteri?

[ IV,20 ] Questa preziosa testimonianza di Marco Aurelio certifica che ormai da migliaia di anni è invalso comunemente in Occidente l’uso di chiamare ‘belli’ oggetti esterni ed aproairetici, invece di riservare l’aggettivo ‘bello’, com’è corretto fare, esclusivamente alla virtù e alle sue opere, ossia alla proairesi atteggiata diaireticamente. Questo accade perché e quando è spezzato nelle turbe degli esseri umani il collegamento tra virtù ed atti di giudizio. Essi credono che l’infelicità sia causata dagli oggetti esterni e rechi l’impronta della loro inevitabilità, giacché hanno perso il senso della verità seguente: non la morte mi fa infelice, bensì l’errato giudizio che la morte sia un male.

L’uso di massa scorretto e improprio dell’aggettivo ‘bello’ segnala inoltre drammaticamente la devastante contraddizione nella quale si dibatte la proairesi umana atteggiata controdiaireticamente, giacché essa tradisce in questo modo la sua perdita di contatto con la natura delle cose, la quale stabilisce invariabilmente ed inviolabilmente per chiunque che il giudizio di lode o di biasimo di un evento o di un oggetto qualunque non può mai diventare una sua qualità.

[ IV,21 ] Marco Aurelio mostra spesso, nelle sue riflessioni, un’acuta attenzione alle questioni cosmologiche e di tipo fisico-naturalistico, indubbiamente derivata anche dal suo interesse per la filosofia peripatetica e dagli studi condotti sotto la guida di Claudio Severo Arabiano. Per esempio, egli si chiede qui cosa accadrebbe se gli animi di tutte le creature viventi sopravvivessero dopo la morte. Potrebbe l’elemento aria esserne ad un certo punto saturato e non avere più spazio per il loro numero continuamente crescente? Senza bisogno di discostarsi dalla cosmologia del suo tempo, gli basta l’osservazione empirica del destino degli alimenti e dei cadaveri a convincerlo delle possibili reciproche trasformazioni dei quattro elementi: terra, acqua, aria e fuoco; e a permettergli di dare in questo modo risposta alla domanda.

Notevole è l’uso che Marco Aurelio fa qui per la prima volta del sostantivo ‘diairesi’, sostantivo che egli impiega soltanto tre volte in tutta l’opera. Esso significa, in questo caso, ‘distinzione’ concettuale, proairetica, tra la componente materiale, ossia i quattro elementi suddetti, e la componente causale, ossia il logos, i quali sappiamo però essere entità inseparabili in quanto aventi tra di esse lo stesso rapporto che esiste tra i due poli di un magnete.

[ IV,22 ] Per meritare l’assenso di una retta proairesi una rappresentazione deve essere catalettica, essere cioè dotata di perfetta evidenza e certezza. Se vediamo qualcuno fare un bagno frettolosamente dobbiamo assentire alla rappresentazione che qualcuno fa un bagno frettolosamente, non alla rappresentazione che qualcuno fa male il bagno. Se vediamo qualcuno bere molto vino dobbiamo assentire alla rappresentazione che qualcuno beve molto vino, non alla rappresentazione che qualcuno beve male. Prima di averne vagliato i giudizi, infatti, come possiamo sapere se sta facendo bene o male? In questo modo non ci avverrà di avere rappresentazioni catalettiche di certe cose e di assentire ad altre. Non ‘divagare’ significa appunto, in questo frammento, non perdere il contatto con la natura delle cose; il che si sostanza, nell’ambito degli impulsi e delle repulsioni, con l’esplicare ciò che Epitteto chiama in modo filosoficamente rigoroso il ‘doveroso’ e che Marco Aurelio indica qui come il ‘giusto’ e, nell’ambito degli assensi e dei dissensi, il ‘catalettico’.

[ IV,23 ] Diceva Epitteto: “Che altro posso io, vecchio zoppo, se non inneggiare a Zeus? Se fossi un usignolo farei quel che fa un usignolo; se fossi un cigno, quel che fa un cigno. Ora, sono una creatura logica: bisogna che inneggi alla Materia Immortale. Questa è l’opera mia“.

Il frammento poetico citato è di Aristofane e la città di Cecrope è Atene.

[ IV,24 ] La proairesi atteggiata controdiaireticamente vede il proprio bene e il proprio male fuori di sé, nelle cose esterne ed aproairetiche, e questo la costringe ad una prodigiosa moltiplicazione dell’inutile e del superfluo. Il che fa tutt’uno con la nostra incapacità di usare la diairesi e di distinguere quel poco che ci è davvero utile e necessario per vivere bene.

Il detto proverbiale che apre il frammento è attribuito a Democrito.

[ IV,25 ] Dopo avere fatto tanta esperienza della tragica catena di controdiairesi, vizio e infelicità, prova una buona volta ad usare la diairesi; prova a seguire le orme di un uomo virtuoso e felice!

[ IV,26 ] Gli esseri umani usano la proairesi ogni giorno e ogni ora del giorno, sia nel bene che nel male. Dunque dipende esclusivamente da me sconcertarmi o non sconcertarmi di fronte ad un avvenimento, comprenderne o fraintenderne l’origine e il significato, essere giusto o ingiusto con qualcuno.

[ IV,27 ] Un ordine immutabile, razionale, perfetto e necessario che governa e sorregge infallibilmente tutte le cose e le fa essere e conservarsi quelle che sono. Questa è, secondo Marco Aurelio, la rappresentazione del cosmo cui conducono il rigoroso materialismo e il rigoroso monismo degli Stoici. Egli la condivide e guarda al cosmo come ad un’unità organizzata e indivisibile dotata di un logos o Prònoia o egemonico del quale la proairesi o egemonico dell’uomo è come un’immagine, un riflesso del quale il virtuoso ha esperienza empirica quando, usando la diairesi, si sente ordinato e bello dentro.

Nel contempo, Marco Aurelio mostra di intendere l’ipotesi atomistica di Democrito e di Epicuro, che pure poggia anch’essa su basi rigorosamente materialistiche, come radicalmente alternativa a quella stoica, come un’ipotesi negatrice del cosmo e che prospetta l’esistente come un guazzabuglio intrinsecamente disordinato, casuale e privo di unità.

[ IV,28 ] Non c’è uno solo, fra di voi che leggete, che non sappia di chi si parla: dunque è inutile fare nomi.

[ IV,29 ] Un individuo risiede da tanto tempo in una città me ne ignora le leggi e le abitudini. Non sa di cosa qui si ha potestà e di cosa non si ha potestà. Usa desiderio ed avversione, impulso e repulsione, assenso e dissenso a casaccio, come capita e senza tener conto della natura delle cose. Vuole quanto non è dato avere e non vuole quanto è necessario. Crede di potere impunemente trasgredire il confine che separa quanto è suo peculiare e quanto è allotrio. Chi, dunque, è straniero nel cosmo?

[ IV,30 ] Il frammento evidenzia in modo esplicito e drammatico la terribile differenza che intercorre tra il vivere filosoficamente e il chiacchierare di tesi filosofiche dall’alto di una cattedra o di un trono.

Epitteto soleva ripetere che vergognoso non è non avere una tunica, un libro, di che mangiare, bensì avere una ragione incapace di liberarci dall’afflizione e dalla paura di non avere una tunica, un libro, di che mangiare.

Io invece, pare confessare Marco Aurelio, ho tuniche, libri, pane eppure sento serrarmi il cuore, sento di non riuscire a consolarmi del tutto del mio destino quando ripenso al giorno in cui fui chiamato a scegliere tra l’accettare o il rifiutare l’adozione imperiale e la mia proairesi scelse, avevo diciassette anni e forse fu per paura e per viltà, di accettare.

[ IV,31 ] Se la mia proairesi scelse allora come scelse, parrebbe continuare Marco Aurelio, essa ha però imparato poi a coltivare l’albero della diairesi, albero dai cui rami pende anche un frutto che contiene la piccola arte di governare quanto si può e come si deve. A questa coltura essa rimarrà ormai fedele a qualunque prezzo, anche se nessuno capisce di cosa io stia parlando ed anche se nessuno mi crede.

[ IV,32 ] Tutto, infatti, è nella sua essenza sempre uguale dappertutto e noi siamo venuti al mondo non per cambiarlo ma per farvi vivere l’albero della diairesi, che cresce egualmente bene in qualunque uomo, ed esservi felici.

[ IV,33 ] Se la fama presso i posteri è puro vuoto, ecco a cosa dobbiamo rivolgere la nostra industria nell’ambito degli assensi, degli impulsi e dei desideri.

[ IV,34 ] L’offerta di sé a Cloto, la filatrice dello stame della vita umana.

[ IV,35 ] Come qualunque altra creatura, anche noi siamo esseri inevitabilmente precari.

[ IV,36 ] Tutto è in continua trasformazione.

[ IV,37 ] Tra poco sarai morto e devi riconoscere di non essere ancora al riparo da tante aberrazioni.

[ IV,38 ] Mostrami i giudizi della tua proairesi e ti dirò chi sei.

[ IV,39 ] Nulla di ciò che avviene nel cosmo può essere contro natura. Soltanto la proairesi dell’uomo può atteggiarsi non contro natura bensì contro la natura delle cose, generando così il proprio male; oppure secondo la natura delle cose, generando così il proprio bene.

[ IV,40 ] Il cosmo è un’unità, una sola creatura vivente.

[ IV,41 ] Chi può dire del corpo umano vivente, il quale è una macchina naturale meravigliosa, straordinariamente sofisticata e complessa, che è null’altro che ‘cadavere’?

Chi può dire della proairesi che il corpo umano è capace di esprimere, la quale è per natura libera, infinita, inasservibile, insubordinabile, che è ‘animuzza’ da nulla?

Pare di sentire queste parole uscire dalla bocca dei generali francesi i quali, vedendosi sconfitti militarmente dalle armate tedesche nel giugno del 1940, per spingere il governo del loro paese alla capitolazione e staccarlo dalla decisione britannica di continuare la resistenza contro la Germania nazista fino alla fine e a qualunque costo, assicuravano il loro Primo Ministro che nel giro di tre settimane Hitler avrebbe tirato il collo all’Inghilterra come ad un pollo. Assicurazione che il capo del Governo inglese Winston Churchill, parlando al Parlamento Canadese un anno e mezzo dopo, il 30 Dicembre 1941, poteva commentare con queste due semplici battute riferite al proprio paese: “Che pollo! che collo!” ; come se qui Epitteto dicesse: “Che animuzza! che cadavere!”

Queste sono dunque parole che si possono intendere messe da Epitteto in bocca agli insipienti, ma non sarà mai esclusa la possibilità di intenderle compuntamente come una penetrante meditazione nella quale, con immagine icastica, si raffigura il vivere come una fragile animuncola che trasporta un cadavere. Quel cadavere che sarebbe, ovviamente, l’uomo.

[ IV,42 ] Nulla di aproairetico è male o è bene.

[ IV,43 ] Lo spettacolo che abbiamo davanti è quello di un incessante e tumultuoso scorrere di eventi, nel quale la nostra proairesi può scoprire il modo di trovarsi perfettamente a proprio agio.

[ IV,44 ] Come le rose a primavera e la frutta d’estate, gli insipienti si allieteranno o si affliggeranno sempre di ciò che è esterno ed aproairetico: del pane e della morte, dei porci e della maldicenza.

[ IV,45 ] Il tema di questo frammento è certamente la generale connessione logica esistente tra premesse e conseguenze, tra antecedenti e conseguenti, ma l’indeterminatezza in cui è lasciato il soggetto ne rende ardua una comprensione univoca, lasciandolo aperto a varie interpretazioni possibili. La più semplice potrebbe essere rappresentata dall’interpretarlo come diretta continuazione del pensiero precedente e dunque come una presa d’atto del fatto, secondo Marco Aurelio inspiegabile nei termini dell’ipotesi puramente atomistica e meccanicistica di Democrito e di Epicuro, che una rosa genera sempre delle rose, un melo delle mele, e gli stupidi generano sempre infelicità.

L’osservazione e la relativa domanda paiono ovvie e banali, ma così non è; giacché se è vero che già Marco Aurelio era in grado di rispondere scientificamente alla domanda sul perché gli stupidi sono sempre generatori di infelicità, sarebbero dovuti passare migliaia di anni prima che si riuscisse a rispondere con altrettanto rigore alla domanda sul come una rosa generi sempre delle rose e un melo dei meli.

[ IV,46 ] I vari detti di Eraclito qui ricordati da Marco Aurelio si prestano bene a condensare due tesi fondamentali degli Stoici. Il primo detto richiama l’unitarietà e la continua trasformazione del cosmo. Il filo conduttore che lega i restanti cinque è rappresentato dal corretto uso che la proairesi deve fare della ragione e richiama la tesi stoica per cui la proairesi grazie alla quale siamo felici è la stessa grazie alla quale siamo infelici.

[ IV,47 ] Le folle che fanno da sfondo in questo frammento sono quelle di coloro che non hanno mai sperimentato in vita loro cosa sia un giudizio virtuoso né cosa siano libertà e felicità, e che proiettano costantemente nel futuro l’accadere di tali ‘miracoli’ oppure li rimandano infingardamente ad un’altra vita che essi fantasticano di vivere dopo la morte. Virtù e vizio, felicità e infelicità, libertà e schiavitù sono invece nel presente, non sono questioni di tempo ma di atteggiamento della nostra proairesi.

[ IV,48 ] Molti credono che la vita umana non abbia un frutto e sia un’inutile miseria. La vita dell’uomo, invece, ha un frutto, non è un’inutile miseria. Inutile miseria è l’ignoranza che ci spinge al vizio e l’infelicità che ci fa credere di essere nulla o di essere immortali. Il frutto della vita dell’uomo è la sua libertà, la sua felicità, la sua virtù.

Se un’oliva diventata matura potesse parlare, cadrebbe elogiando la natura che l’ha apportata e rendendo grazie all’albero che l’ha generata. All’ombra dell’albero della diairesi, anche la vita dell’uomo è un tempo irripetibile e fruttuoso che merita di essere attraversato mantenendo la nostra proairesi in armonia con la natura delle cose.

[ IV,49 ] Esclusi soltanto il primo e l’ultimo paragrafo, per convincenti ragioni principalmente lessicografiche questo frammento è da molti studiosi ritenuto una citazione autentica e diretta di parole di Epitteto, tratta da qualche opera che non ci è pervenuta. E non vi si può non ammirare lo straordinario vigore e l’incisività mozzafiato con la quale vi si rappresentano la natura delle cose e dell’uomo, e si evidenzia la proairesi nei suoi due atteggiamenti possibili di fronte a ciò che è esterno e aproairetico.

Di Marco Aurelio sono invece la potente immagine della retta proairesi come roccioso e saldo promontorio contro il quale i flutti del mare infine si calmano e l’ammonimento finale a non credere sfortuna ciò che invece è una fortuna saper sopportare nobilmente.

[ IV,50 ] Un aiuto semplice ed efficace per non avere paura della morte è quello di comprendere fino in fondo che, tra fatiche e difficoltà di ogni genere, il fine della vita umana è quello di conoscere la natura delle cose e quindi vivere in modo ammissibile con essa, virtuosamente e felicemente. Quando questo fine sia raggiunto, non vi è differenza tra chi lascia la vita essendovi pervenuto dopo un dato numero di anni e chi lascia la vita essendovi pervenuto dopo il triplo di anni. E neppure vi è differenza tra chi muore dopo un dato numero di anni senza avere mai raggiunto quel fine e chi muore, senza averlo mai raggiunto, dopo un numero triplo di anni. Anni che sono comunque ben poca cosa rispetto all’eternità.

Cecidiano, Fabio, Giuliano e Lepido sono nomi qualunque di persone verosimilmente longeve. Nestore è il personaggio omerico, re di Pilo, cui il mito attribuisce una vita lunghissima.

[ IV,51 ] Un pressante invito di Marco Aurelio ad usare la diairesi e gli ovvi vantaggi che quest’uso comporta.

*****

[ V,1 ] Il silenzioso colloquio con se stesso di un essere umano nel quale si fronteggiano due principi in contrasto: uno, che lo spinge a badare unicamente al proprio ‘piacere’; e un altro, che si appella alla ‘realtà’ e cerca giudiziosamente di convincerlo ad assolvere il compito per il quale è al mondo. Alla fine, le ragioni della realtà prevalgono su quelle del piacere ed inizia così una nuova giornata di ordinario lavoro. Questa interpretazione, comunemente proposta per la comprensione del frammento, è la sola possibile? Le cose stanno davvero così?

Chi è intimamente convinto dell’utilità e della bontà del lavoro che gli tocca fare, come una madre la quale non si lamenta mai di dover vegliare o di doversi svegliare a qualunque ora della notte per allattare al seno il suo bimbo appena nato, vivrebbe l’intimo contrasto che qui ci è testimoniato? La risposta certa ed univoca è: no! La natura delle cose, infatti, vieta inviolabilmente di ritenere una cosa giusta e di farne un’altra, di vedere un bene e di non desiderarlo, di vedere un male e di non fuggirlo.

Se dunque Marco Aurelio è drammaticamente riluttante ad iniziare la sua giornata di ordinario lavoro è perché in realtà giudica che si tratti di un’ennesima giornata di ordinaria follia, la cui unica giustificazione risiederebbe nel fare, da imperatore, ‘azioni socievoli’ e volte al ‘bene comune’.

Qual è, invece, la menzogna del ‘bene comune’? Qual è la menzogna insita necessariamente nel ‘potere’ e nelle ‘istituzioni’, che Marco Aurelio incarna e qui ci testimonia?

La menzogna del ‘potere’ e delle ‘istituzioni’ è né più né meno la menzogna della controdiairesi, laddove essa proclama in suo esclusivo potere ciò che invece, per inviolabile natura delle cose, non è in suo esclusivo potere; e dunque laddove il potere e l’istituzione propongono se stessi come portatori di bene comune, di libertà e di felicità per il genere umano. La proairesi di Marco Aurelio, quando e in quanto stoicamente orientata, non può che ribellarsi continuamente all’uso della controdiairesi alla quale si costringe accettando di sedere sul trono di un grande impero, e pertanto vive la maggior parte del suo tempo in drammatica contraddizione con se stessa.

[ V,2 ] La proairesi è per natura capace, ed è fatta per avere il dominio delle rappresentazioni, non per esserne dominata.

[ V,3 ] Conoscere la natura delle cose significa saperne riconoscere la essenziale bipartizione e la sua inviolabilità, dunque praticare la diairesi, giudicandoci degni di dire e fare tutto ciò che è in accordo con essa. E quando tu, vagliato che una cosa è da fare, la faccia; non fuggire mai dall’essere visto effettuarla anche se il gregge che hai intorno concepirà qualcosa di diverso al riguardo. Giacché se non operi rettamente, fuggi l’opera stessa. Se operi rettamente, perché hai paura di coloro che censureranno non rettamente?

[ V,4 ] È noto che nella cosmologia stoica il fuoco è il principio generativo, origine e fine degli altri tre elementi (aria, acqua, terra) che da esso si generano e che in esso sono destinati a riconfluire nella conflagrazione finale che segna la fine di un ciclo cosmico e l’inizio di uno nuovo.

Ed è altrettanto noto che il principale rito funebre del tempo era la cremazione. Grazie ad essa Marco Aurelio, con intensa commozione, descrive qui i primi passi del suo ritorno al fuoco primordiale.

[ V,5 ] Un uomo corre più velocemente di un altro. Diremo che il primo è un uomo e che il secondo non lo è? L’uomo è definito dalla capacità della sua proairesi di atteggiarsi diaireticamente o controdiaireticamente e non dalla velocità della sua corsa o dalla brillantezza del suo intelletto; velocità o brillantezza che, come il colore degli occhi o l’altezza, non sono proairetiche ma legate a fattori esterni ed aproairetici.

Chi prende atto del suo scarso acume, se davvero è così, come prenderebbe atto di correre meno velocemente di un altro e non si affligge quando riconosce che altri sono più veloci di lui o hanno un intelletto più brillante del suo, mostra di usare la diairesi, di saper mantenere la propria proairesi libera, infinita, inasservibile, insubordinabile e dunque felice.

Chi invece si affligge del suo scarso acume, come Marco Aurelio qui confessa apertamente di se stesso, lo fa perché vuole che sia in suo esclusivo potere una brillantezza di intelletto che non è in suo esclusivo potere avere. Egli tradisce così, da imperatore e non da stoico, la sua quotidiana pratica della controdiairesi, che rende la sua proairesi serva, preda di giudizi scorretti, che lo fa vivere in contraddizione con se stesso. Ulteriore esempio di come, se non ci si corregge, si possa sedere su un trono imperiale, fraintendere il proprio ruolo ed essere schiavi e infelici.

[ V,6 ] Quando si identifica con lo stoico che è in lui, Marco Aurelio dice: “Se è vero che bene e male sono entità proairetiche, giudizi della proairesi, allora virtù e vizio, premio e punizione sono insiti nelle nostre deliberazioni e nelle conseguenti azioni che compiamo, e non vanno attesi come contraccambio dall’esterno”. Ma subito l’imperatore che è in lui risponde: “Voglio che le deliberazioni che quotidianamente prendo siano riconosciute come beni, e il mio virtuoso operato al servizio della comunità sia lodato”. Come se non bastasse, Giulio Capitolino riferisce che Marco Aurelio era sempre preoccupatissimo della propria reputazione e che chiedeva continuamente ai suoi collaboratori cosa si dicesse in giro di lui, giustificandosi col desiderio di emendare i propri difetti laddove riconoscesse fondate alcune critiche.

[ V,7 ] Come si deve auspicare?

È impossibile dire da dove Marco Aurelio abbia preso il testo qui riferito.

[ V,8 ] Tutto ciò che non è in nostro esclusivo potere, ossia tutto ciò che è aproairetico, va riconosciuto e trattato come tale grazie all’uso sistematico della diairesi.

La malattia, la perdita di un figlio, la morte sono entità aproairetiche. E come vanno trattate? Come le lettere dell’alfabeto di una lingua che non siamo stati noi ad inventare ma che impariamo stando al mondo. Scriviamo forse la parola “Dione” a casaccio, secondo l’impulso del momento? No, ma impariamo a disporre le lettere affinché sia scritta come si deve. Cosa facciamo con le note musicali? Allo stesso modo. Cosa facciamo, in generale, laddove è in gioco un’arte od una scienza? Altrimenti, di nessun valore sarebbe l’avere scienza di qualcosa, se ciò si acconciasse alle decisioni di ciascuno. Qui dunque, soltanto su quanto è massimo e sommamente dominante, sulla libertà e sulla felicità, ci è stato accordato di volere come capita? Nient’affatto! Ma educarsi a diairesizzare è appunto questo imparare a disporre ciascuna cosa così come accade. E come accade? Come da sempre la costituisce quell’insieme di tutte le cause che si può chiamare natura o necessità o destino o Zeus. Ed esso costituì che vi fossero estate ed inverno, profusione e penuria, virtù e vizio, diairesi e controdiairesi, e tutte le opposizioni siffatte per l’armonia dell’intero e che ognuno di noi, imparandone la lingua, potesse scrivere correttamente, se così dispone, la parola “Felicità”.

Asclepio è il dio greco della medicina, figlio di Apollo e di Coronide, che il mito vuole sia stato ucciso da Zeus con un fulmine perché aveva resuscitato dalla morte alcuni uomini.

[ V,9 ] La filosofia stoica è la sola filosofia esistente la cui essenza non sia normativa. Come una buona madre, essa non ci insegna a riconoscere altro che ciò che ineluttabilmente dispone la nostra natura di uomini, ed educa alla diairesi quella sola facoltà che in noi è comprensione e scienza di noi stessi e delle cose che accadono, ossia la proairesi.

[ V,10 ] Di fronte all’enigmaticità della realtà, alla pochezza e caducità di tutti gli oggetti materiali, ai violenti contrasti e alle guerre mortali che gli uomini conducono gli uni contro gli altri, alla volubilità delle loro idee e al sudiciume dei loro costumi, la maggioranza dei filosofi ha decretato la incomprensibilità del tutto e le ideologie hanno fatto bancarotta.

Gli unici a non spaventarsi di questa situazione e ad avere trovato la chiave per capire la realtà e portare la libertà in questo mondo sono stati, e sono ancora oggi, gli stoici i quali si sono chiesti se, in tale flusso e in tali tenebre, tutto ciò che esiste sia in nostro esclusivo potere, oppure nulla di ciò che esiste sia in nostro esclusivo potere, oppure se di ciò che esiste alcune cose siano in nostro esclusivo potere ed altre non lo siano. Essi hanno così potuto dimostrare definitivamente che delle cose che sono, alcune sono in nostro esclusivo potere mentre altre non sono in nostro esclusivo potere. In nostro esclusivo potere sono, ad esempio, giudizi, valutazioni, progetti, desideri, impulsi ed hanno chiamato queste entità ‘proairetiche’. Non sono invece in nostro esclusivo potere cose come il corpo, il denaro, la reputazione, il lavoro, che vanno definite entità ‘aproairetiche’. Ed hanno altrettanto definitivamente dimostrato che questa è sempre stata, è, e sempre sarà la ‘natura delle cose’, la quale è universalmente valida, invariante e inviolabile.